このページでは、過去の研究プロジェクトを紹介しています。

生物資源科学科

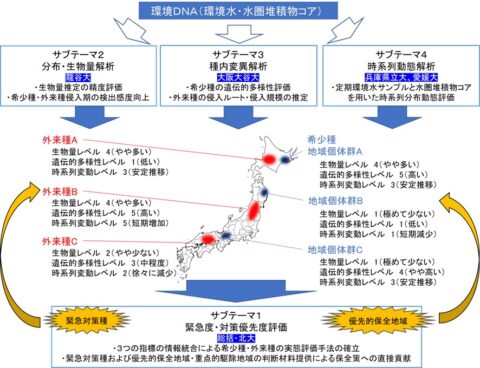

環境研究総合推進費「環境DNAに基づく希少種・外来種の分布動態評価技術の開発と実践」(JPMEERF20204004)(令和4年3月31日終了)

荒木 仁志(生物資源科学分野 動物生態学研究室・教授)

環境研究プロジェクト「環境DNAに基づく希少種・外来種の分布動態評価技術の開発と実践」では、野生生物の分布や遺伝的多様性、長期個体群動態を基に希少種・外来種対策の優先度を評価することを目指している。

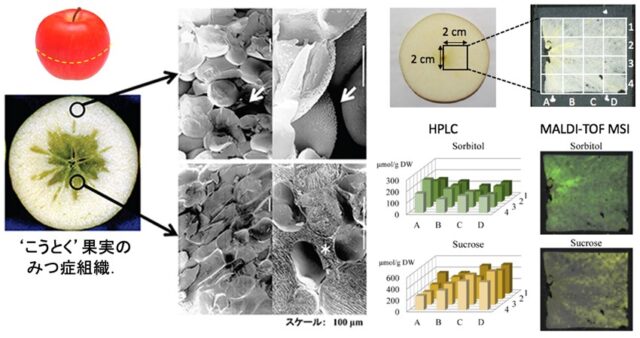

(進行中)科研費・基盤研究(B)「水分動態およびソルビトール代謝機能に着目したリンゴみつ症果発生要因の解明」(2021~2023年度)

鈴木 卓(生物資源科学分野 園芸学研究室・特任教授)

リンゴのみつ症果発生は、ソルビトールを含む樹液の流動と関連がある。そこで、果実の水分動態を基軸にリンゴのみつ症果発生メカニズムを解明し、高品質リンゴ生産へ応用する基盤の構築を目指して研究中である。

北海道産オーダーメイド作物による食と環境の調和に向けた挑戦(ダイズ:令和4年3月31日終了、ジャガイモ:令和6年3月31日終了)

山田 哲也(生物資源科学分野 植物遺伝資源学研究室・講師)

北海道は日本の食料基地です。バイオテクノロジーを利用した新しい品種の作出は、人々が今よりもっと安心かつ豊かな生活を送ることに貢献できると考えます、私たちは、産官学一体となって北海道農作物の革新的な改良技術の開発を進めるとともに、それらを通して生み出される農作物の新たな価値の創造を目指して研究を進めています。

応用生命科学科

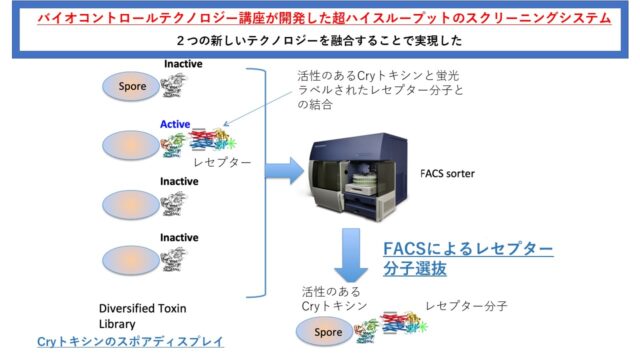

新規殺虫剤タンパク質発見技術の評価(令和4年6月30日終了)

浅野 眞一郎(応用生命科学分野 応用分子昆虫学研究室・教授)

Bacillus由来の結晶タンパク質毒素(Crystal 毒素)を防除対象となる害虫にスクリーニングする技術として、Bacillusのスポア表面にCry毒素を発現させ、対象害虫のCry毒素レセプター分子をバキュロウイルスで発現させた細胞から精製し、Cry毒素スポアとCry毒素レ

セプターとの強い結合性を利用してソーティングすることで、ハイス

ループット選抜できる方法を開発した。

生物機能化学科

血管機能を維持して健康を保つ機能性⾷品の開発(令和4年3月31日終了)

加藤 英介(生物機能化学分野 食品機能化学研究室・准教授)

血管の機能は、加齢などの影響で低下する。機能低下した血管からは「漏れ」が生じ、炎症などの問題が起きる。このプロジェクトは、血管の機能低下を防ぐ機能性食品を開発し、健康維持に役立てることを目指している。

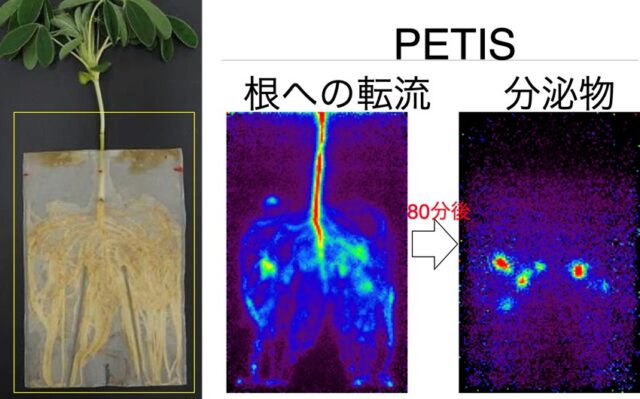

科研費・基盤研究(A)「根圏のライブイメージング」(2019〜2021年度)

信濃 卓郎(生物機能化学分野 作物栄養学研究室・教授)

植物(ルーピン)の葉に短半減期の放射性炭素を同化し、その後の根への炭素の転流と根から土壌への炭素の分泌を可視化する技術を開発しました。この手法を用いて植物と土壌の間の関係を解析しています。

森林科学科

環境研究総合推進費「グリーンインフラと既存インフラの相補的役割- 防災・環境・社会経済面からの評価」(JPMEERF20184005)(令和4年3月31日終了)

中村 太士(森林科学分野 生態系管理学研究室・教授)

グリーンインフラである千歳川舞鶴遊水地。大きさは200haにおよび、湿原景観を呈している。遊水地は洪水が起こった際、溢れた水を一旦貯留して、周辺域への氾濫を防ぐ。この遊水地で、石狩地方としては100年ぶりとされる2020年春にタンチョウの雛が誕生した。

畜産科学科

牛ルーメンマイクロバイオーム完全制御によるメタン80%削減に向けた新たな家畜生産システムの実現(2020~2024年度)

小林 泰男(内閣府 ムーンショット型農林水産研究開発事業

プロジェクトマネージャー、北海道大学名誉教授)

牛が排出するメタンを80%削減し温暖化抑止をはかるとともに、乳肉生産効率10%向上させます。飼料は100%草資源とし、従来給与していた穀物を人類に回せるような生産システムを構築し、食糧危機回避に貢献します。

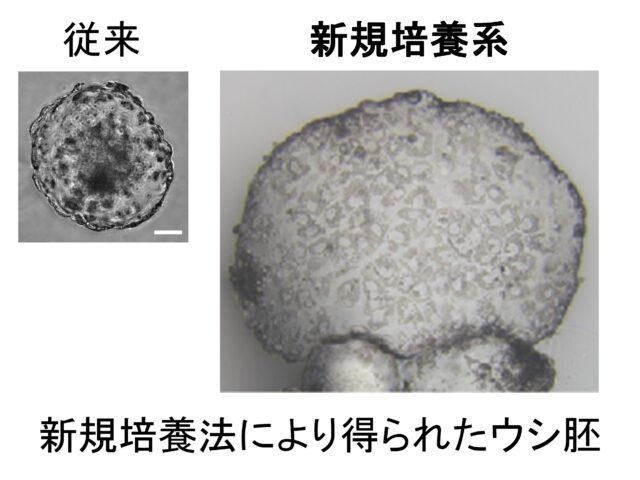

初期胚細胞分化機構の理解に基づく新しいウシ受精卵作製法の開発(~2023年度)

川原 学(畜産科学分野 遺伝繁殖学研究室・准教授)

何百キロにもなる大きな体のウシも、元はミクロの受精卵から作られます。個体発生は、生命科学分野で最も面白い研究領域の一つです。一つ一つの謎を解き明かし、ウシ受精卵の新しい作製法開発を目指します。

生物環境工学科

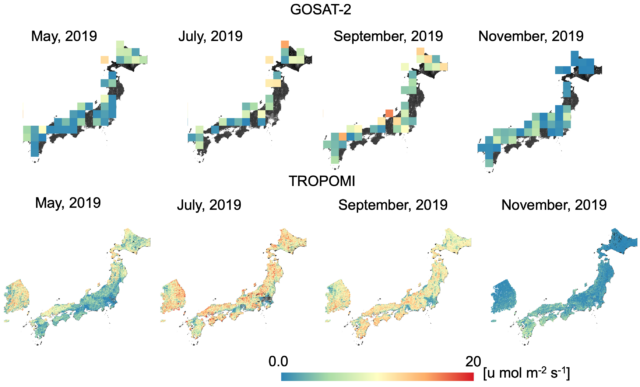

独立行政法人環境再生保全機構・環境研究総合推進費「GOSAT-2による太陽光誘起クロロフィル蛍光を利用した生態系光合成量推定の高精度化」(令和4年3月31日終了)

加藤 知道(連携推進分野 陸域生態系モデリング研究室・准教授)

新しいリモートセンシング植生指標である太陽光誘起クロロフィル蛍光(SIF)を利用して、生態系光合成量(=生態系CO2吸収量)の高精度な推定に結びつけるための地上観測網の整備とモデル開発を行います。

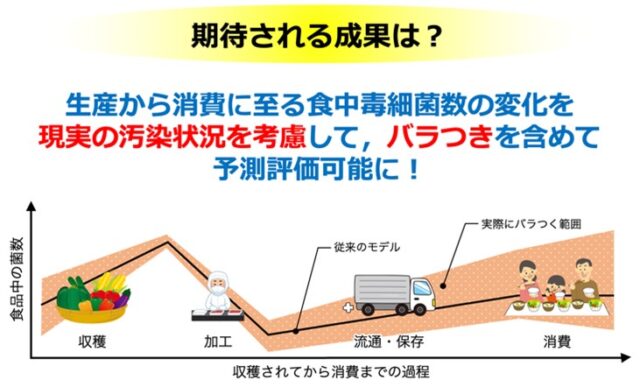

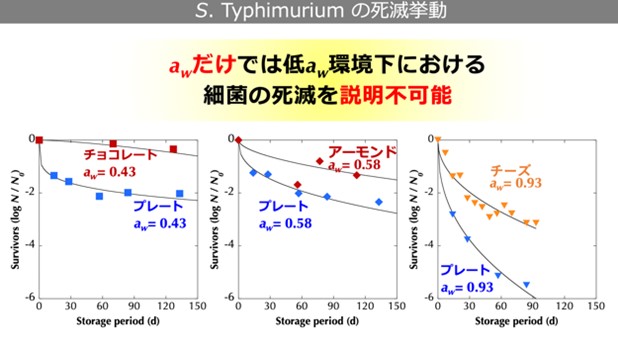

内閣府食品安全委員会 乾燥・貧栄養ストレス下で生残する食中毒細菌のフードチェーンにおける動態解明と食中毒リスク

予測手法の開発(令和4年3月31日終了)

小関 成樹(生物環境工学分野 食品加工工学研究室・教授)

現実の食品製造・流通環境条件での食中毒細菌の食品上での動態,さらには人体内での消化過程における動態を明らかにし、従来のリスク評価での現実との乖離を縮小して,より現実世界を反映した食中毒リスク評価を可能とする。

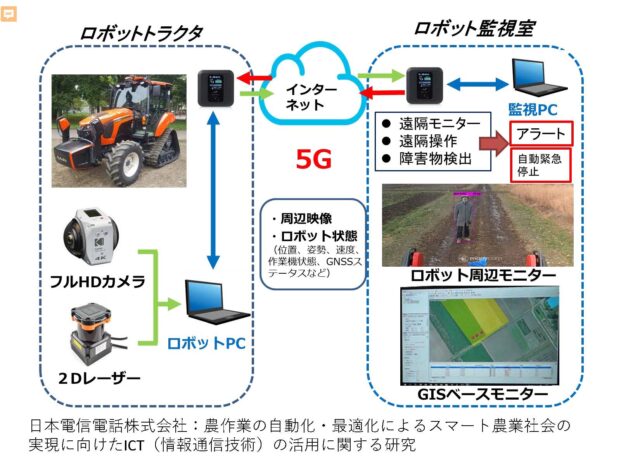

共同研究(日本電信電話株式会社)農作業の自動化・最適化によるスマート農業社会の実現に向けたICT(情報通信技術)の活用に関する研究(令和4年3月31日終了)

野口 伸(生物環境工学分野 ビークルロボティクス研究室・教授)

遠隔監視によるロボット農作業システムはいまだ世界的に実現していません。ビークルロボティクス研究室とNTTは無線通信とロボット農機制御の両面から実用に耐えられるロボット農機の遠隔監視システムの研究開発を進めています。

科研費・基盤研究(A)「微生物はなぜ乾燥に耐えられるのか?微生物細胞のガラス転移による乾燥適応機序の解明」(2021〜2023年度)

小関 成樹(生物環境工学分野 食品加工工学研究室・教授)

乾燥食品(環境)において微生物が長期間にわたり生残するための乾燥ストレス耐性を獲得するメカニズムを、微生物細胞のガラス転移現象に焦点を絞り、その物理的状態の変化の観点から明らかにする。食中毒細菌の制御から有用細菌の安定保存までを可能とする科学的な基

盤を構築することを目的とする。

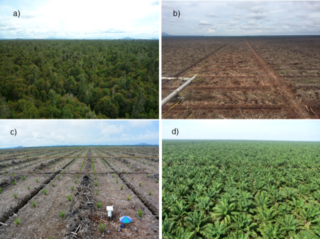

科研費・基盤研究(S)「熱帯泥炭林のオイルパーム農園への転換による生態系機能の変化と大気環境への影響」(2019~2023年度)

平野 高司(生物環境工学分野 生態環境物理学研究室・教授)

マレーシアの熱帯泥炭林のオイルパーム農園への転換の様子。泥炭林

(a)が皆伐された後に,作業道と排水路が掘削される(b)。

その後,オイルパームの苗木が植えられ(c),数年後には成熟する

(d)。この過程で,多くの二酸化炭素が大気へ放出される。