科研費・基盤研究S(2019~2023年度)

農学研究院 平野 高司 教授(生態環境物理学研究室)

背景・目的

東南アジア島嶼部の低平地には熱帯泥炭地が広がり、泥炭林と共存して膨大な量の炭素を土壌有機物(泥炭)として蓄積してきた。しかし近年、排水路を伴うオイルパーム農園の開発・拡大による泥炭林の伐採と乾燥が進んだ結果、泥炭の好気的分解(CO2排出)が促進され、泥炭炭素の脆弱性が高まってきている。

農園造成による大量のCO2排出だけでなく、造成後も農園から多くのCO2が排出されると予測されている。本研究の目的は、1)熱帯泥炭林のオイルパーム農園への転換・拡大が主要な生態系機能である炭素蓄積量および温室効果気体(CO2とCH4)・反応性気体(イソプレン)・エネルギーのフラックスに与える影響を解明すること、2)熱帯泥炭地におけるオイルパーム農園の拡大が炭素蓄積量、温室効果気体の収支および地域規模の気候システムに与える影響を定量化・モデル化すること、である。

研究の方法

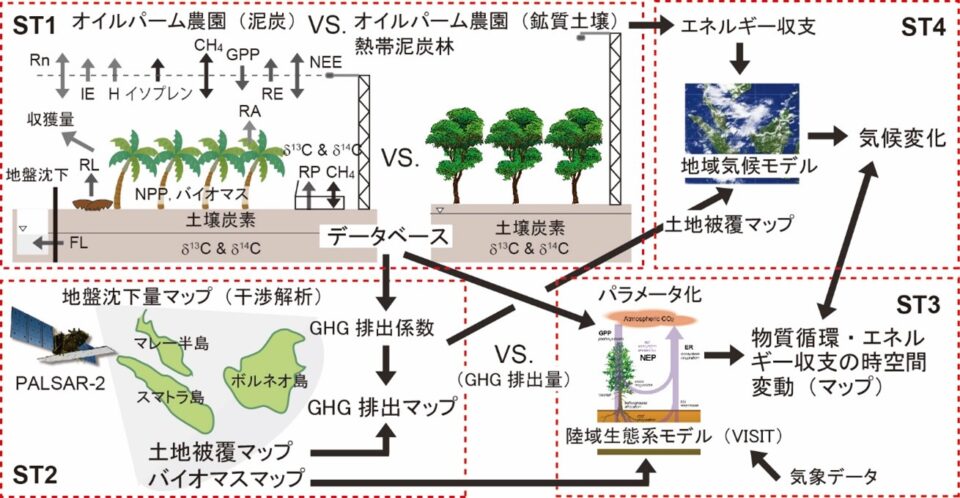

本研究では海外共同研究機関とともにオイルパーム農園を含む泥炭地生態系に設立されたタワー観測サイトをネットワーク化し、温室効果気体、反応性気体、エネルギーのフラックス(大気-生態系間の交換量)、気象・土壌環境、撹乱履歴、農園管理など統合的に解析することで、熱帯泥炭林のオイルパーム農園への転換が生態系の炭素蓄積量および温室効果気体・エネルギー収支に与える影響を解明する。

さらに、衛星リモートセンシングや生態系モデリング、地域気候シミュレーションを活用して、対象地域(スマトラ島、ボルネオ島、マレー半島)の泥炭地におけるオイルパーム農園の拡大が温室効果気体の収支および地域規模の気候システムに与える影響を定量化・モデル化する(図1)。

期待される成果と意義

熱帯泥炭生態系において、炭素循環の素過程から地域気候シミュレーションまでを含む包括的で体系的な研究が行われた例はない。専門が異なる研究者による多様なアプローチの融合により炭素循環の全容解明を目指すことで、学術的価値の高い成果が期待できる。

具体的には、1)多様な条件をカバーする戦略的な観測ネットワークの活用により、温室効果気体・エネルギー交換の特性をロバストに評価できる、2)様々な農園のデータを活用し、泥炭林→農園→更新というライフサイクルを通した温室効果気体排出総量を評価できる、3)全天候型の合成開口レーダの利用により、土地被覆とバイオマスの高分解能空間情報を高頻度で得ることができ、小規模農地の検出も可能となり信頼性の高い広域評価ができる。

参加機関

- 北海道大学(農学研究院、地球環境科学研究院),

- 静岡県立大学

- 兵庫県立大学

- 国立環境研究所

- 宇宙航空研究開発機構

- 日本原子力研究開発機構

海外協力機関

- マレーシア・パーム油庁

- マレーシア・サラワク州熱帯泥炭研究所

- インドネシア・パランカラヤ大学

- 英国・エクセター大学