農学研究院 小関 成樹 教授(食品加工工学研究室)

微生物にとって重大なストレスとして「乾燥」がある。乾燥環境下において、微生物は増殖を停止してしまうことから、生物学的な観点からすると、見かけ上は死んでいるように思われがちである。しかし、その実、乾燥環境下において2~3年以上もの長期間にわたり生残し続ける(増殖はしない)細菌が数多く報告されている。このような性質を有する食中毒細菌を原因とする食中毒事故が世界各地で頻発している。世界的な統計では、2007年~2012年の間に、世界中で7,315件の乾燥食品を原因食材とする食中毒事故が報告されており、63人が死亡している。主な原因細菌としてはサルモネラ属菌が最も高い割合を示し、米国内の食中毒事故原因の94%を、世界全体での事故の53%を占めている(Santillana Farakos et al., 2014)。主な原因食材は、ナッツ類、チョコレート、シリアル等の一般的には食中毒とは無縁に思える乾燥した食材である。また、直接的な乾燥食品を原因としない事例も報告されている。すなわち、食品工場内や厨房、台所といった食品を扱う環境において、作業台や設備、装置表面に付着した食中毒細菌が長期間にわたり生残して、そこに偶然にも付着した食材を二次的に汚染して、その汚染された食材の喫食が原因となり、食中毒を引き起こした例が多数報告されている。しかし、これまで「なぜ乾燥環境下で芽胞を形成しない食中毒細菌細胞が長期間にわたり生存できるのか?」といった根本的な問に対する明確な答えは出されておらず、長期間にわたり生存可能であるといった現象面だけが注目されてきた。

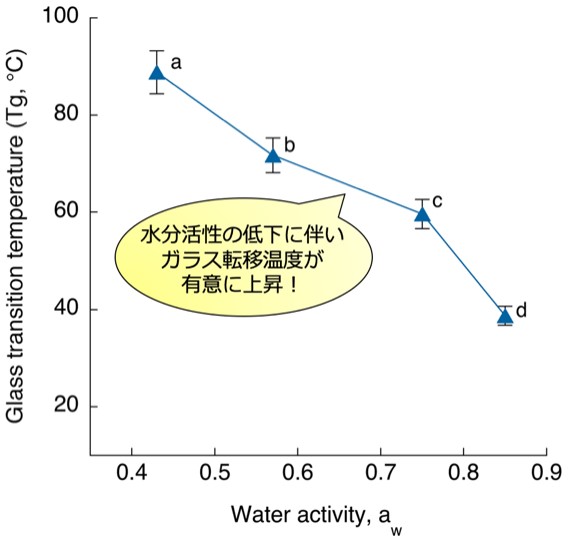

このような状況において、新しい着想として、細菌細胞を一つの物質粒子として捉え、乾燥状態における細菌細胞の物理状態に目を向けることが重要と着想し、細菌細胞が乾燥に伴い、ガラス化するのではないか?と考えた。細菌の細胞内部を、様々な成分から構成される混合溶液として物理化学的に捉えると、水分含量の低下によって細胞内部の粘性は上昇し、やがてガラス状態になると考えられる(図1)。ガラス状態とは液体の様に分子配列が無秩序(アモルファス)な状態で、分子運動性(主に並進運動)が凍結し、見かけ上固体になった状態である。細胞がガラス状態に陥ることで、細胞内は活動時と同じ物理状態(溶液状態)のまま、固化(不動化)する。言い換えると、細胞は生きた状態のまま、時間だけが停止する。このため、細菌は静菌状態として長きに渡り生きながらえることが可能になると考えられる。生物のガラス化による死滅回避は特定の極限環境生物(クマムシ、ネムリユスリカなど)も利用している(Horikawa et al., 2009)。これらの生物は大気が乾燥し始めると体内に高濃度の適合溶質(トレハロースなど)を蓄積させ、率先してガラス状態に陥る。また、生体細胞(精子、卵子など)の凍結保存では、細胞内に凍結保護物質を導入し、細胞内での氷結晶生成を防ぎつつ温度を低下させ、最終的にガラス化させる操作が行われている。このように、細胞が生きた状態で長期間安定化するための必須条件がガラス状態と考えられる。

本研究の最終目標は、微生物のガラス転移挙動を解明した上で、ガラス転移温度(Tg)を基軸とした新たな微生物生態の包括的な理解を可能とする基盤理論を構築することである。本研究の最大の特徴(独自性)は、微生物をアモルファス素材として捉えるといった着想にある。