現在進行中または完了した農学研究院研究プロジェクトのいくつかを紹介しています。

過去の研究プロジェクトはこちら

生物資源科学科

(進行中)JST未来社会創造事業「群集心理と混雑感のモデリング」(2020~2024年度)

愛甲 哲也(生物資源科学分野 花卉・緑地計画学研究室・教授)

群集事故を防ぎ、すべての人が安心して移動できるように、個人やグループの属性を加味した移動情報サービスをひとりひとりに提供するシステムの実現を目指すプロジェクトにおいて、私たちは公共空間における来訪者の混雑感の計測と、情報提供・群集制御方法の検討に関する研究を分担しています。

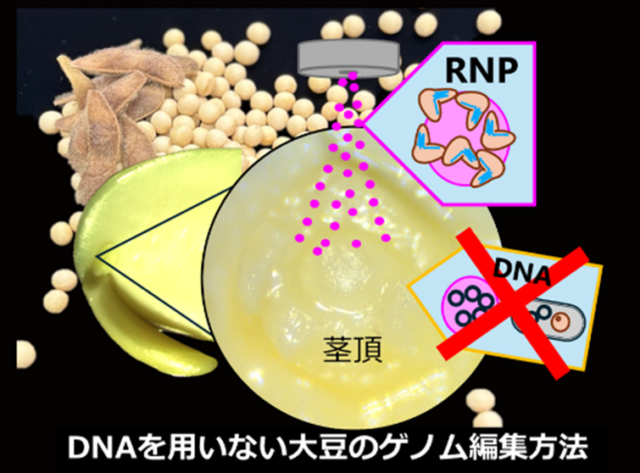

(進行中)ゲノム編集技術を用いたダイズ育成品種の品質特性改良(2023年度~2027年度)

山田 哲也(生物資源科学分野 植物遺伝資源学研究室・講師)

我々はCRIPSR/Cas9システムを利用したダイズのゲノム編集において、ガイドRNAとCas9タンパク質で構成される「ゲノム編集装置」を直接細胞に導入することでダイズのゲノム編集個体を作出することに成功しました。現在、この方法を利用してダイズの収量安定化および高品質化に関する研究プロジェクトを進めています。

応用生命科学科

(進行中)科研費・基盤研究(B)「アフリカのイネジーンプールに潜在する有用遺伝子の計画的利用に向けた種間雑種戦略」(2021~2024年度)

小出 陽平(応用生命科学分野 植物育種学研究室・准教授)

将来にわたり食糧を安定的に確保するためには、未利用の遺伝資源を最大限に利用して、新しい品種を開発することが重要です。この研究では、これまでにほとんど利用されていないアフリカ原産のイネに着目して、有用な遺伝子を明らかにするとともに、アジアのイネに効率的にアフリカイネの遺伝子を取り込む手法を開発します。

生物機能化学科

森林科学科

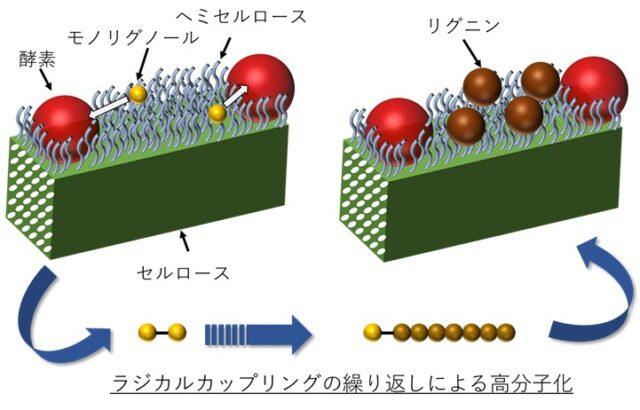

(進行中)科研費・基盤研究(A)「人工多糖類マトリックスを用いたリグニン成長反応の解明」(2021~2025年度)

浦木 康光(森林科学分野 木材化学研究室・教授)

樹木中でリグニンを生成し多糖類に膠着することを“木化”と呼ぶように、リグニン形成は陸上植物の細胞壁の構築において極めて重要な過程です。しかし、リグニンが巨大分子化する“成長反応”については、未だ解明されていないことが多々あります。

本課題では、ポプラで発見した細胞壁ペルオキシダーゼ(酵素)を用いて、リグニンの形成過程、特に、成長反応を解明することを目的とし、初期細胞壁を模倣したセルロースとヘミセルロースからなる“多糖類マトリックス”を人工的に再現し、この環境下でのリグニン形成過程をリアルタイムで追跡し、その成長反応の実態を明らかにします。

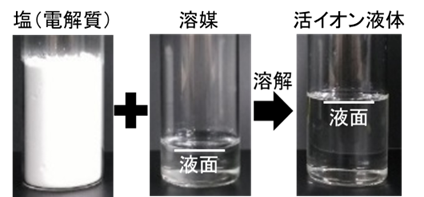

(進行中)科研費・学術変革領域研究(B)「活イオン液体の溶解能・触媒能の本質的理解に基づく「有機化学」反応場の創成」(2023~2025年度)

鈴木 栞(森林科学分野 木材化学研究室・助教)

水でもなく有機溶媒でもない、第三の液体と呼ばれる「イオン液体」の定義は、カチオンとアニオンのみからなる、融点が概ね 100 ºC以下の物質群(溶融塩)を指します。イオン液体を反応場(反応溶媒・触媒)とする様々な有機合成は、近年急速に発展している分野です。本課題は、このイオン液体をも凌駕する新奇液体材料群、「活イオン液体」について、有機化学的な視点からその基礎学理を構築し、既存反応場では成し得ない“溶解”や“化学反応”の創出を目指します。

畜産科学科

(進行中)群飼育哺育牛の健全な発育と管理省力化を両立させる体調不良個体AI検出システムの開発/農研機構生研センター・戦略的スマート農業技術の開発・改良(2023~2025年度)

上田宏一郎(畜産科学分野 畜牧体系学研究室・教授)

これまで開発進めてきた群飼育哺育牛の体調不良個体AI検出システム(群飼育下の乳用雌哺育牛から体調不良個体を早期検出するリアルタイムモニタリング技術の開発:農研機構生研センター・イノベーション創出強化研究推進事業(R2~4年度))を実用化に向けて改良を進めています。研究では、管理省力化しつつ健康と発育を促す実用化製品を開発し、その普及に向け製品導入時の体調改善法の構築と発育への長期的効果検証を行っています。

生物環境工学科

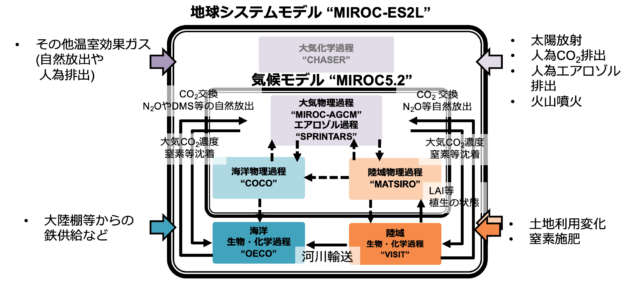

(進行中)科研費・学術変革領域(A) 「地球システムモデルによる生態系環境適応が気候へ与えるフィードバックの解明」(2021~2025年度)

加藤 知道(連携推進分野 陸域生態系モデリング研究室・教授)

陸域および海洋生態系の物質循環プロセスが含まれる我が国で開発されているフラッグシップ地球システムモデルMIROC-ES2Lによるモデル実験や、国際気候モデル間比較プロジェクトCMIP6の結果を統合解

析することで、生態系と気候変動の間の相互作用を動的に解明しま

す。

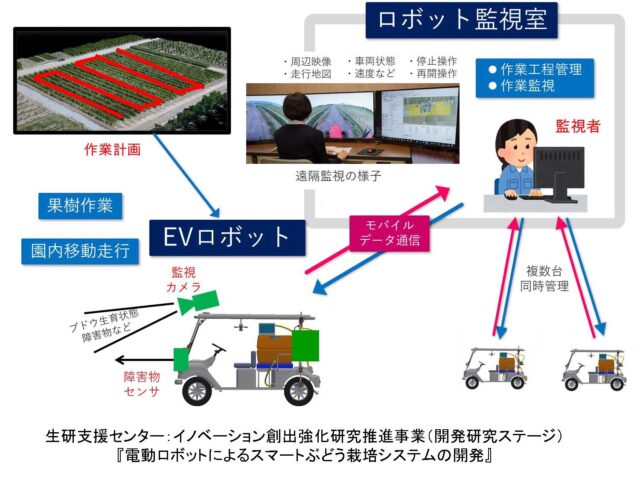

(進行中)生研支援センター イノベーション創出強化研究推進事業(開発研究ステージ)「電動ロボットによるスマートぶどう栽培システムの開発」(2021~2025年度)

野口 伸(生物環境工学分野 ビークルロボティクス研究室・教授)

ビークルロボティクス研究室は研究開発コンソーシアムを構成して、垣根仕立ての醸造用ブドウ向けにスマート栽培システムの開発を行っています。ロボットの電動化を進めて温室効果ガスの削減を図るとともに、データ駆動型栽培技術とロボット技術を融合することで人間にやさしいブドウ栽培のSociety5.0を目指しています。

(進行中)科研費・基盤研究(A) 「熱帯林における太陽光誘起クロロフィル蛍光による光合成量の観測とモデル化」(2022~2025年度)

加藤 知道(連携推進分野 陸域生態系モデリング研究室・教授)

マレーシアのパソ保護林において、新しいリモートセンシング植生指標である太陽光誘起クロロフィル蛍光を測定し、世界でも非常に貴重な熱帯林の光合成速度をリアルタイムに観測します。同時にそれを再現するシミュレーションモデルを開発し、炭素吸収量の正確な推定を目指します。